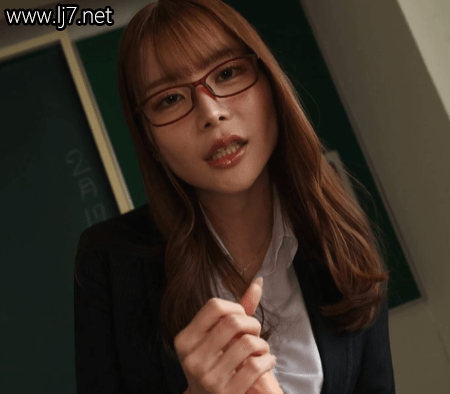

笹倉彩(Aya Sasakura)第一次出现在镜头里的时候,正抱着一摞厚厚的作业本走进教室,脚步干脆利落,连高跟鞋敲击地板的声音都像是一种无形的节拍。她的身材修长,面容冷艳,永远带着一点让人不敢靠近的疏离感。学生们一看到她走进来,立刻就安静下来,连原本偷偷吃零食的几个男生也装模作样地拿起书本,像被定住了一样。没有人敢在她的眼神里停留太久,那眼神锋利得像一把薄刃,随时能切开空气。她在学校里有个绰号,叫“小恶魔老师”,起这个名字的当然是学生们,因为在他们看来,这个女人简直就是教室里的独裁者,冷酷无情,甚至有点可怕。

严格是笹倉彩的标志。她从来不允许任何人迟到,哪怕迟了一分钟,她都会让学生站在讲台前复盘自己的错误,直到说到全班满意为止。她也不准课堂上出现一点儿小动作,不许打瞌睡,不许窃窃私语,连笔掉在地上的声音都会招来她一记锐利的目光。就连学生的笔记本格式,她都有严格要求,颜色、线条、标记必须一模一样,否则会被当场撕掉重写。有人说她像一台没有感情的机器,总是机械地执行所谓的“完美秩序”,可也有人在心底暗暗佩服她的能力和气场。毕竟,谁能在一群躁动的十几岁少年面前保持如此的掌控力?

不过故事并没有停留在对她的恐惧上。影片的前半段就像是在铺垫一种张力,所有学生都在积攒着某种情绪,像被拧得过紧的发条,迟早会崩开。矛盾的导火索出现在一次月考之后,笹倉彩把一份不及格的试卷重重摔在讲台上,眼神扫过全班,像一阵冷风席卷每个人的神经。她说:“这不是学习的态度,这是放弃自我的耻辱。”被点名的学生是高桥,一个总是吊儿郎当的男孩,平时最喜欢在课后打篮球。那一刻,高桥低着头,但眼底闪过的怒火没有逃过同桌的注意。等到午休的时候,他忍不住低声嘀咕:“她不就是靠管得死吗?谁稀罕她那一套。”周围几个性格相近的男生顿时起了共鸣,几句抱怨过后,几个人干脆聚在一起策划“反击”。

他们的计划一开始只是无伤大雅的小恶作剧,比如故意在笹倉彩上课的时候掉下一本厚重的参考书,或者在她办公桌抽屉里放一只塑料蟑螂,看她是否会露出一丝慌乱。但让他们失望的是,笹倉彩一次都没被吓到,甚至连眼皮都没抬一下,只是平静地说:“笑够了吗?现在回到问题上。”这份从容反而让学生们更想挑战她。慢慢地,小小的恶作剧变成了集体对抗,几乎整个班级都在暗中串联,试图推翻这个让他们窒息的“高压统治”。在一次课上,他们故意集体交白卷,仿佛用沉默抗议。可笹倉彩没有大发雷霆,只是一个人坐在讲台上,慢慢收起一张张空白的纸,神情淡得像什么都没发生过。那一刻,连原本抱着看热闹心态的几个学生也开始觉得不安。

影片的转折点出现得很突然。某天放学后,笹倉彩在校园外的天桥上偶遇高桥。他原本想假装没看到她,快步绕过去,却被她叫住了。那一晚的对话是全片最出乎意料的部分,笹倉彩并没有像平时那样训斥他,反而轻声说:“你以为我很享受吗?我每天回家,翻着你们的卷子,想办法帮你们找出问题,想怎么让你们走得更远。可如果我不强硬一点,你们就会被自己的惰性拖垮。”高桥愣住了,他第一次看到这个女人的眼神里有一点疲惫和无奈,而不是只有冷漠。那之后,高桥回到班级,把这段对话悄悄告诉了几个关系好的同学,可他们半信半疑,没人敢确定那个传说中的“小恶魔”真的会在意他们的未来。

随着剧情的推进,观众开始一点点看到笹倉彩背后的故事。原来她小时候家境贫寒,父母长年在外打工,她几乎是靠自己一路拼上来,靠纪律和努力把自己从普通家庭的束缚里解脱出来。她的信条很简单:只要足够努力,就能改变命运。而她把这种信念,生硬地套在每个学生身上,以为他们也能靠这种方式获得自由。可是她忽略了,学生不是她,世界也不再是她那个年代。她的方法虽然有效,却让很多人感到窒息,尤其是那些性格叛逆、渴望自由的少年们。

情感的裂痕在一次运动会上彻底爆发。笹倉彩要求全班必须拿到接力赛第一名,甚至为此安排了苛刻的训练计划,可在比赛当天,队伍在交棒时失误,最终只拿了第三名。她当场沉默不语,只是低头看着地面。回到教室后,学生们以为会迎来一场暴风雨般的批评,可她只说了一句:“对不起,是我逼得太紧了。”那一刻,教室里鸦雀无声,没有人笑,也没有人说话。那个冷硬到像铁石的女人,第一次在他们面前承认了自己的问题。

接下来的剧情慢慢变得温柔。学生们开始用自己的方式回应她的付出,有人偷偷帮她收拾办公室,有人在放学后留下来练习,甚至高桥带头组织了一次小型的学习互助小组。笹倉彩没有立刻改变自己的性格,她依然要求严格,但态度多了几分耐心和倾听。她学会了在批评之前先问一句“为什么”,学会了在成绩之外看见每个人的努力。影片的最后一幕是她站在讲台上,看着底下认真写字的学生们,嘴角露出一丝几乎不易察觉的微笑,那是种释然,也是种和解。

如果只是把这部片子当成校园剧来看,可能会觉得它走的还是一条老路:严格的老师、叛逆的学生、冲突和和解。但它真正打动人心的地方在于,笹倉彩这个人物足够立体,她并不是一个冷酷无情的管理者,而是一个有伤口、有坚持、有无奈的普通人。她的严格是一种盔甲,保护着自己也试图保护别人,只是方式太过极端,才让人误解。就像她曾经说过的一句话:“我不是小恶魔,我只是不想看到你们被世界淘汰。”

其实,如果说这部影片真正让人意外的地方,不在于笹倉彩最后改变了多少,而在于学生们的心态是怎么一点点被撬开的。开头那种对立的情绪就像一堵厚墙,所有人都躲在自己的角落里防御,彼此看不见对方的心。可墙真正倒塌的那一刻,既没有轰鸣,也没有高潮,而是一些细小的、不经意的细节在慢慢松动。

比如高桥。运动会失利后,他一度想转班,觉得自己和笹倉彩永远不可能和解。可偏偏在那之后,他有一次忘带参考书,站在讲台前低着头等着挨训,却听见笹倉彩说:“坐下吧,下课到我办公室来拿一本。”那声音不冷不热,但也没有想象中的锋利刺耳。后来高桥才知道,她自己掏钱买了一整套全新的资料,放在办公室里,谁缺什么就去拿。她从没说过,也没有一次在课堂上炫耀。高桥第一次意识到,那个被称作“小恶魔”的女人,其实比他们想象的要柔软得多。

另一位叫小野的女生,原本是全班最怕笹倉彩的人之一。她写字慢,做题慢,总被笹倉彩点名批评,甚至有一次因为算错了一道几乎全班都会的题,当场急得哭了出来。按理说,这件事应该让她更恨笹倉彩,可偏偏过了两天,笹倉彩悄悄把她叫到办公室,拿出一张纸,耐心地画着解题的步骤,一遍又一遍讲给她听。那天办公室的灯开得很暗,光线柔得不像平时的她,小野说自己几乎看到了另一个人。后来小野的成绩慢慢上来了,可她从没在别人面前说起那段经历,因为在她心里,那是属于她和笹倉彩之间的秘密。

最让人印象深刻的是那次夜自习。那天大雨,雷声很大,学校的老旧电路一度跳闸,教室里漆黑一片。学生们起初一片混乱,纷纷往走廊跑,只有几个胆子大的男生还在打闹。就在这时,笹倉彩走了进来,撑着一把黑伞,雨水顺着伞尖滴落,衣服半边都湿透了。她没说一句多余的话,只是走到讲台前,用手电筒照亮黑板,淡淡说:“继续写吧,我在这儿。”那一刻很安静,只有雨声拍打窗户的声音。学生们陆续回到座位,一个接一个,笔尖重新在纸上摩擦。后来有同学偷偷说,那是第一次,他们觉得这个女人并不是高高在上的管理者,而是站在他们身边的人。那晚下课后,高桥看见她站在校门口,雨还在下,她没有车,伞也已经湿透,可她只是默默等到所有学生都离开,才最后一个走。

影片的后半段里,班级氛围逐渐松开了。有人开始在课间悄悄给她送一杯热茶,有人会帮她收拾掉落的粉笔头,还有人会在考试前小心地问她:“老师,我是不是可以做到更好?”笹倉彩没有再像以前那样只用成绩衡量他们,而是慢慢学会了倾听——即使是最调皮的学生,她也会先问一句“为什么”,然后才谈如何改正。可她依然保持了自己的高标准,从未降低要求,只是换了另一种方式表达。有人说,她变了,也有人说,她其实没变,只是学生们终于看见了她真正的样子。

结尾的情绪很克制,没有大团圆式的煽情。期末那天,夕阳从窗外斜斜照进来,金色的光落在课桌上,学生们一个接一个交卷离开。笹倉彩独自坐在讲台上,手里握着一支还未用完的粉笔,神情安静。高桥走到门口,停了一下,低声说了句:“老师,谢谢你。”她微微点头,笑容很淡,却足够让人记很久。

这部影片其实并没有给出明确的答案。它没有说严格就是错的,也没有说温柔才是唯一的路。它讲的是一群人如何在彼此的世界里撞了一下,疼过、争过,最后学会换一种眼光看待对方。笹倉彩(Aya Sasakura)依然是那个一丝不苟的小恶魔老师,但学生们再也不会把这个词当成嘲讽,而是带着一点点尊敬,甚至亲近。